-

最近の投稿

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

田畑の生き物調査2021!

土壌微生物の他にも、田んぼや畑の生き物調査を今年度も当農園で行っています。

2018年から続けている【鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価】では、

今年も生物多様性が非常に高い「S評価」でした!

ちなみに、農水省さん、農研機構さんの調査により全国の状況も分かってきています。

有機農業の田んぼでは、S評価は全国の農地の21%、A評価(生物多様性が高い)のそれは58%。

慣行農業の田んぼでは、S評価は全国の農地の2%、A評価(生物多様性が高い)のそれは32%。

有機農業を実践する農地面積は全国の0.5%(田んぼ以外の畑地など含めて)しかないので、

生物多様性が非常に高い田んぼは、今ではけっこう貴重です。

しっかり今の生き物を守りながらも、さらに生き物の多様性を高めていきたいです。

今日、近郊の農地で、僕が探している生き物がまだ棲息しているという情報が得られました。

多様性を高められる環境がまだありそうなので、引き続き追求し続けていきたいです。

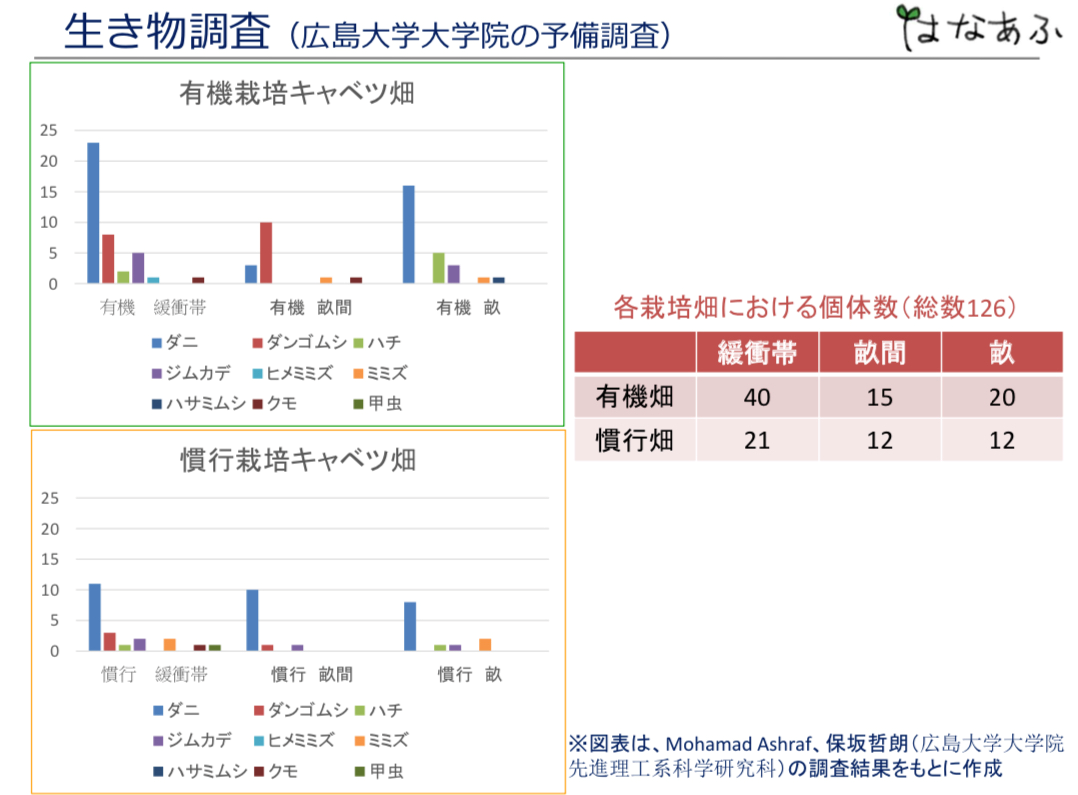

畑の方では、広島大学の学生さんが予備調査の一環で当農園で調査を進めて下さっています。

結果は、有機農業を営む当農園の畑は、慣行農業のものと比較して、生き物の種類も数も多いというものでした。

生き物の種類や数がわかってくると、単純に農薬や化学肥料の使用の有無だけが生き物の棲息に影響するものではないことを

実感してきます。

「生き物の棲息環境をどう作りだすのか」

栽培管理でできる工夫はいろいろ有りそうで、今回の結果は一つのヒントになりました。

また、ゴミムシという生き物に的を絞った調査では、

当農園の畑は、慣行農業のものと比較して、4倍以上も多く棲息していました。

只今、大学の先生が種の同定してくださっているところですが、これが分かってくると、

また栽培のヒントが得られそうです。

農業では、里山の様な生態系を農地で作り出すことが目標です。

【(農作業による)人の手が入ることで生き物の多様性が豊かになる】環境を目指して、これらを活かしていきます。

今年は、広島大学のCSR(キャンパス・スチューデント・レンジャー)

の皆さんとのご縁もいただきました。

。

。

自然・生き物が好きな皆さんとのご縁はとても心強いです。

来年も学びを深めながら、それを農業の現場で活かしていきます!